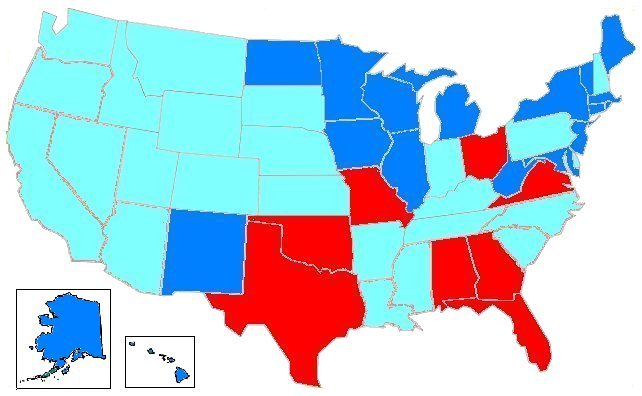

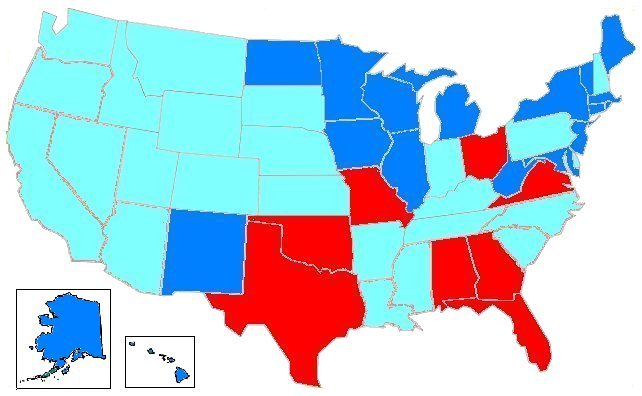

Pena di morte negli Stati Uniti – 2013

I più numerosi, in azzurro, sono quelli dove è legalmente in vigore, ma nel 2013 non c’è stata alcuna esecuzione.

Supplemento a

Il declino della violenza

Giancarlo Livraghi – gennaio 2014

anche pdf

(migliore come testo stampabile)

L’argomento è, ovviamente, inesauribile. Ma credo – o almeno spero – che sia utile aggiungere, scegliendo nella congerie (non sempre illuminante) delle informazioni disponibili, alcune analisi che non avevo ancora approfondito.

Comincio con la situazione negli Stati Uniti. Che nella complessità delle sue contraddizioni è un punto di riferimento anche per il resto del mondo.

È anche uno dei pochissimi paesi, fra quelli dove la sentenza di morte è ancora in vigore, in cui si hanno dati precisi sulla sua applicazione.

Questa mappa, intenzionalmente molto semplificata, raggruppa in tre categorie le situazioni dei singoli stati per quanto riguarda la pena capitale.

Pena di morte negli Stati Uniti – 2013

Abbiamo già visto, nell’articolo precedente, l’evoluzione negli Stati Uniti dal 1960 al 2013 – con fasi di crescita e diminuzione. Uno sviluppo recente, in atto dal 1999, sembra tendere a una riduzione di fatto, anche se non abolizione per legge. Ma è discontinuo e dimostra che la situazione è ancora confusa.

La complessità si capisce meglio osservando l’evoluzione per ciascuno degli stati. Vediamo il numero di esecuzioni capitali eseguite nei 31 in cui ce n’è stata almeno una negli ultimi 37 anni. Con grandi differenze.

Numero di esecuzioni capitali negli Stati Uniti

| dal 1976 a oggi |

ultimi 4 anni |

2013 |

|

| totale | 1360 | 112 | 39 |

| Texas | 508 | 61 | 16 |

| Virginia | 110 | 4 | 1 |

| Oklahoma | 108 | 17 | 6 |

| Florida | 82 | 14 | 7 |

| Missouri | 70 | 3 | 2 |

| Alabama | 56 | 12 | 1 |

| Georgia | 53 | 7 | 2 |

| Ohio | 52 | 19 | 3 |

| North Carolina | 43 | 0 | 0 |

| South Carolina | 43 | 0 | 0 |

| Arizona | 36 | 12 | 2 |

| Lousiana | 28 | 1 | 0 |

| Arkansas | 27 | 0 | 0 |

| Mississippi | 21 | 9 | 0 |

| Indiana | 20 | 0 | 0 |

| Delaware | 16 | 2 | 0 |

| California | 13 | 0 | 0 |

| Illinois | 12 | 0 | 0 |

| Nevada | 12 | 0 | 0 |

| Utah | 7 | 1 | 0 |

| Tennessee | 6 | 0 | 0 |

| Maryland | 5 | 0 | 0 |

| Washington | 5 | 1 | 0 |

| Nebraska | 3 | 0 | 0 |

| Montana | 3 | 0 | 0 |

| Pennsylvania | 3 | 0 | 0 |

| Kenyucky | 3 | 0 | 0 |

| Governo federale | 3 | 0 | 0 |

| Idaho | 3 | 2 | 0 |

| South Dakota | 3 | 2 | 0 |

| Oregon | 2 | 0 | 0 |

| Connecticut | 1 | 0 | 0 |

| New Mexico | 1 | 0 | 0 |

| Colorado | 1 | 0 | 0 |

| Wyoming | 1 | 0 | 0 |

C’è una forte concentrazione nel Texas, che ha il 37 % del totale in tutto il periodo e il 41 % nel 2013 (mentre ha l’8 % della popolazione). In quasi tutti gli altri stati c’è una diminuzione. In 27 il numero è ridotto a zero nel 2013. Ma solo in 19 non c’è stata alcuna esecuzione negli ultimi quattro anni.

Il totale nazionale era 46 esecuzioni nel 2010, 43 nel 2011 e 2012, sceso a 39 nel 2013. Nel Texas 17 nel 2010, 13 nel 2011, 15 nel 2012, 16 nel 2013.

In due stati si rileva un aumento in anni recenti. In Florida un’esecuzione nel 2010, due nel 2011, 3 nel 2012, 7 nel 2013. In Oklahoma 3 nel 2010, 2 nel 2011, 6 nel 2012 e nel 2013. In Ohio erano 8 nel 2010 (il numero più alto dopo il Texas) ma poi scese a 5 nel 2011, 3 nel 2012 e 2013.

L’evoluzione storica merita di essere osservata anche in un’altra prospettiva. Vediamo in quale anno è stata abolita negli stati in cui è legalmente eliminata (sono 19 se si conta anche il distretto federale).

Quando è stata abolita la pena capitale

anno stato 1846 Michigan 1853 Wisconsin 1887 Maine 1911 Minnesota 1957 Alaska 1957 Hawaii 1964 Vermont 1965 Iowa 1965 West Virginia 1973 North Dakota 1981 District of Columbia 1984 Massachussets 1965 Rhode Island 2007 New York 2007 New Jersey 2009 New Mexico 2011 Illinois 2012 Connecticut 2013 Maryland

È evidente che si tratta di una varietà di evoluzioni diverse, che da 170 anni non riescono ad aggregarsi in un’intesa omogenea in tutta la nazione.Lo “stato di coscienza” si sta evolvendo, è probabile che nei prossimi anni continuino a crescere le abolizioni o non applicazioni della pena capitale. Ma ogni tentativo di previsione o “proiezione” sarebbe azzardato. Nel caso specifico degli Stati Uniti come nella situazione su scala mondiale.

Intanto, per capire meglio le analisi numeriche su questo argomento, vediamo un confronto in rapporto alla popolazione. Nel 2002 (il dato più alto di questo secolo) le esecuzioni capitali negli Stati Uniti sono state 71. Cioè 3 per centomila abitanti. Nel 2013 16, cioè 0,5 per centomila. Il cambiamento è notevole, ma la strada è ancora lunga per arrivare all’abolizione totale. Quanto alle differenze fra gli stati, mi limito a citare il caso più vistoso, ovviamente il Texas: nel 2013 sei esecuzioni per centomila abitanti, dodici volte la media nazionale.

Non è soltanto un problema interno degli Stati Uniti d’America. Si riflette anche sul quadro internazionale. Come, è accaduto, per esempio, il 18 dicembre 2007 quando nell’assemblea delle Nazioni Unite gli USA, a causa dei dissensi fra i loro stati, si sono trovati nell’imbarazzante situazione di essere costretti a votare contro la “moratoria universale sulla pena di morte”.

La decisione dell’ONU è l’esito di un lungo processo cominciato nel 1994, sostenuto con particolare energia dall’Italia (dal 1999 tutta l’Unione Europea) e dopo tredici anni finalmente approdato a una votazione (benché con il compromesso “moratoria” invece di abolizione, per l’ovvio “veto” della Cina nel Consiglio di Sicurezza).

Votanti ONU “moratoria” pena di morte Hanno votato a favore della “moratoria” 104 paesi. Contrari 54, astenuti 29. Il 56 per cento di voti favorevoli è notevole, se confrontato con quella che è stata tutta la storia dell’umanità fino alla metà del ventesimo secolo. Ma è chiaro che la strada è ancora lunga. Anche perché ci sono parecchie ambiguità.

n verde i paesi che hanno votato a favore. In rosso quelli che hanno votato contro.

In arancione gli astenuti. In grigio i pochi assenti.Soprattutto nei paesi in cui non c’è democrazia (o quella che c’è è più apparente che reale) e in cui non c’è libertà di informazione, il potere può uccidere o “far sparire” persone sgradite senza alcun processo legale.

Intanto anche questa mappa mette in evidenza la posizione imbarazzante in cui si trovano gli Stati Uniti. Isolati, per questa scelta, dal mondo civile cui appartengono per cultura, storia e anche geografia.

Vittime, potrebbe dire Steven Pinker, di un’insufficiente centralizzazione dei ruoli nella sua democrazia. Se quella sulla pena di morte fosse una legge federale (o un “emendamento” della costituzione) probabilmente l’abolizione sarebbe già un fatto compiuto.

Curiosamente, questo è un caso in cui l’Unione Europea si comporta come una nazione unitaria – e gli Stati Uniti no.

Inoltre... ricorro di nuovo alla statistica per mettere in evidenza un altro aspetto del problema. Anche limitandoci ai dieci paesi del mondo con più popolazione, vediamo che solo due hanno abolito la pena di morte. Il Brasile e (con le ambiguità su cui si è ragionato nel testo precedente) la Russia.

Gli altri otto sono, nell’ordine, Cina, India, Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh e Giappone. In totale, circa quattro miliardi di abitanti. Se consideriamo anche i paesi “meno grandi” che non hanno abolito la pena capitale, si tratta di due terzi della popolazione mondiale. Un ennesimo criterio per confermare che il declino della violenza c’è, ma non si può considerare un risultato. Va capito come risorsa e strumento per poter fare meglio.

Ritorniamo su un altro grave aspetto della violenza. L’omicidio. Un secondo “grande giornale” scopre, improvvisamente, che gli omicidi in Italia sono in diminuzione. E si arrestano più spesso i colpevoli. Al contrario di ciò che la stampa e la televisione ci propinano continuamente da tanti anni.

Corriere della Sera, 10 gennaio 2014. Un articolo di Dino Martirano. Il titolo è Omicidi, mai così pochi dall’Unità. In un complesso e farraginoso grafico, di non facile interpretazione, raccoglie una serie di dati storici per 135 anni – dal 1879 al 2013. Ci sono, ovviamente, periodi di aumento e diminuzione della violenza, ma alla fine la conclusione è la stessa delle analisi che ho citato all’inizio del mio testo precedente.

«La nostra percezione – dice il sommario – è che sia aumentata la violenza, ma le cifre dimostrano il contrario». Con la solita mancanza di autocritica, trascura il fatto che non si tratta di “nostre impressioni” come lettori, ma dell’esagerata insistenza dei giornali e telegiornali nel far apparire le violenze più frequenti e numerose di come sono in realtà.

Questo articolo dice anche che, grazie alle tecniche investigative oggi disponibili, i colpevoli di omicidio sono più spesso identificati e condannati. Citando il sociologo Maurizio Fiasco, osserva che mentre sono in diminuzione gli omicidi “strumentali”, cioè per furto o rapina, non è così per quelli provocati da contrasti famigliari, conflitti privati o malattie mentali. Non so quanto sia credibile questa affermazione, anche perché spesso non è facile distinguere fra le “categorie” di crimini e i motivi dei delitti.

Intanto la disinformazione continua a imperversare. Fra tanti esempi possibili, un orribile episodio di questi giorni. Il 5 gennaio 2014, a Caselle Torinese, tre persone della stessa famiglia uccise brutalmente a coltellate. I frettolosi cronisti scandalistici si sono precipitati a “dare la colpa” al figlio e nipote delle vittime.

Sono bastati due giorni per arrivare all’arresto del vero colpevole: un ladro che è anche malato di mente. Intanto milioni di lettori e telespettatori sono precipitati, ancora una volta. nello sgomento e nel disagio.

Con la proliferazione di pseudonotizie e interpretazioni sballate, si ripete l’ansiosa domanda: “dove siamo andati a finire?” Ancora una volta, mi trovo a dover ripetere che non discuto il dovere o diritto di cronaca, ma è mostruoso che sia esercitato così spesso in modo irresponsabile e deviante.

Intanto continuano a essere scarse e confuse le notizie su ciò che accade nel resto del mondo. Un caso insolito e bizzarro dimostra come la pseudo informazione possa essere uno strumento intenzionale. Alcuni giornali cinesi hanno diffuso la notizia dell’uccisione dello zio dell’attuale dittatore nella Corea del Nord gettandolo in pasto a un’orda di cani affamati, davanti a un pubblico plaudente di gerarchi e funzionari del regime.

Che ci siano feroci inimicizie nella famiglia regnante è probabilmente vero. Ed è “ufficiale” la notizia di quell’uccisione. Ma non del metodo.

Non è dimostrabile che la storia dei cani strumenti di esecuzione sia un’invenzione accuratamente fabbricata. Ma è un’ipotesi molto credibile. Nessun giornale in Cina (neppure in territori relativamente indipendenti, come Hong Kong) si può permettere di pubblicare (o inventare) notizie sgradite a Pechino. Mentre è plausibile che siano proprio i mandarini a voler rendere pubblico un “segnale di avvertimento” a un alleato scomodo.

È evidente che il “protettorato” coreano sta diventando sempre più imbarazzante per il governo cinese, che non ha alcuna voglia di lasciarsi coinvolgere in un conflitto con armi atomiche (ed è anche in imbarazzo per la sua situazione di “campionato mondiale” nell’uso della pena di morte).

Perciò una strana ipotesi diventa probabile. La dittatura coreana non può sopravvivere senza l’aiuto della Cina – che è stufa di apparire complice delle sue atroci bizzarrie. Potrebbe risolvere il problema rovesciando il regime con un intervento militare. Ma non ha alcun desiderio di schierare i suoi soldati sullo scomodo confine del trentottesimo parallelo.

La storia dei cani può essere vera o inventata. Pubblicarla è palesemente un atto politico. Si tratterà di vedere come si evolverà il rapporto fra la Cina e il suo sciagurato satellite. Comunque è chiaro che questo non è un problema “locale”, ma una pedina in una complessa partita di scacchi su scala mondiale.

Inevitabilmente mi faccio una domanda. Proprio io, che in generale non mi fido delle “dietrologie”, questa volta mi azzardo in un tale sgradevole esercizio?

Ebbene si. Spero che mi succeda raramente di dovermi avventurare in ragionamenti tortuosi, ma talvolta occorre “guardare dietro le quinte”.

Fra le cose che è necessario imparare c’è il fatto che spesso le situazioni non sono come sembrano. Per mancanza o scarsità di informazioni attendibili. Per intenzionale deformazione di dati e notizie. O, come accade troppo spesso, per una perniciosa combinazione dei due fattori.

Quale sia la situazione della violenza in Cina è un segreto gelosamente custodito. Possiamo immaginare che, nella fase di turbolenta evoluzione in cui si trova, ci sia una mescolanza di aumenti e diminuzioni che neppure il governo cinese è in grado di valutare. Ci sono enormi differenze fra le zone del paese in cui la “qualità della vita” sta migliorando e quelle in cui la transizione da una società prevalentemente agricola a un veloce sviluppo industriale provoca ogni sorta di sofferenze e conflitti. Il controllo centrale di Pechino, che è durato in tutti i millenni di storia cinese, deve necessariamente lasciare spazio a nuove autonomie locali. Un’evoluzione che non può essere facile, né indolore.

Nell’altro dei due “più grandi paesi del mondo” c’è una forte distonia fra le (scarse) notizie che ci arrivano e la realtà dei fatti. Leggiamo più spesso di orribili uccisioni e altre mostruose violenze in India. Ma non significa che siano in aumento. C’erano anche prima, ma rimanevano annegate nel silenzio delle abitudini. Che almeno alcune escano dall’invisibilità, e siano individuati e perseguiti i colpevoli, potrebbe essere un segno di miglioramento.

Anche in questo caso, Steven Pinker potrebbe osservare che il problema sta in un insufficiente potere del governo centrale. Ma se è vero in India non vuol dire che sia una regola universale. La centralizzazione può avere un effetto contrario, specialmente dove c’è mancanza o carenza di democrazia e libertà di comunicazione. Come in Cina e, ancora peggio, nella Corea del Nord.

In India c’è libertà di stampa. Sarebbe desiderabile che i giornali indiani si dedicassero più energicamente a far luce sulle violenze. Su quelle “nuove” (se ce ne sono) e su quelle che da tempo immemorabile rimangono nell’ombra di un diffuso “fingere di non sapere”. E così costringessero i poteri locali, oltre al governo centrale, ad affrontare più seriamente il problema.

Su scala più ampia, sarebbe un contributo al declino della violenza se i mass media di tutto il mondo, nella loro perenne ricerca di orrori sensazionali, dedicassero meno attenzione ai pettegolezzi sulle vicende sessuali o sui vizi privati di persone “famose” per dare spazio alla denuncia degli orrori che rimangono in ombra in tante e diverse situazioni.

Intanto rimangono scarsi anche gli approfondimenti sulle guerre civili e gli altri conflitti interni in diversi paesi. Non entro, per questa volta, nelle molte e complicate situazioni nell’Africa subsahariana. Ma non posso evitare qualche osservazione su ciò che accade nel tormentato “vicino oriente”.

È comprensibile, ma non perdonabile, l’ipocrisia mondiale sul complicato conflitto in Siria. Da un lato i paesi (come Cina, Russia, Iran) che appoggiano sfrontatamente la feroce dittatura di Bashar Assad e il massacro del popolo siriano. Gongolanti per l’imbarazzo in cui si trovano i loro avversari, economici e politici, in America e in Europa. Incuranti dell’orribile destino di tante persone uccise, torturate, violentate o costrette a fuggire.

Dall’altro lato, la viltà di chi si oppone ma ha paura di essere coinvolto. Un aiuto concreto e veloce ai ribelli nella fase iniziale di questa tragedia avrebbe potuto costringere gli oppressori a desistere dalla carneficina.Tre anni di esitazioni e chiacchiere inconcludenti hanno portato a un’ovvia conseguenza: la Siria è diventata una palestra per i terroristi.

Intanto c’è stata la farsesca ipocrisia della vicenda dei gas letali, di cui si è negata l’esistenza fino al momento in cui lasciarli sequestrare è servito alla dittatura per evitare di essere ostacolata nel continuare il massacro. E rimane una domanda senza risposta: da quale paese, che nega di averne, sono arrivati in Siria? Indovinare non è difficile, ma è “diplomatico” far finta di niente.

Non è ammirevole neppure il comportamento della cosiddetta opinione pubblica in molti paesi, compresa l’Italia. Ispirata dalla pseudoinformazione dominante, si è trincerata nell’indifferenza. Con tutti i guai che abbiamo in casa nostra, perché ci dovremmo preoccupare di centomila morti in Siria?

Si sono viste manifestazioni, alcune pacifiche e altre no, su una varietà di problemi talvolta chiari, ma troppo spesso confusi. Mai, in tutto il pianeta, una dimostrazione davanti all’ambasciata della Siria o di uno dei paesi complici.

Il finto “pacifismo” opportunistico si manifesta anche in altre situazioni. Abbiamo tutti una comprensibile fretta di far tornare a casa i nostri militari in Afganistan. Ma intanto è stato commesso l’insidioso errore di mettere al potere un individuo equivoco e inaffidabile, Hamid Karzai – e la sua cricca. Anche se forse possiamo sperare che il risultato non sia riconsegnare il paese ai talebani, si sta rischiando di consolidare un’altra piaga di corruzione e malgoverno nella tormentata situazione del Medio Oriente.

È stato facile, nel 2003, vincere la guerra in Iraq. Anche perché è bastato spaventare o corrompere alcuni generali per far dileguare le temute milizie di Saddam Hussein. È molto più difficile gestire la pace. Dieci anni dopo, il paese è ancora lacerato da conflitti e violenze fra diverse etnie e ideologie che non trovano, forse neppure cercano, un’intesa che lo renda governabile.

La guerra civile in Libia, nel 2011, è stata vinta dai ribelli con l’aiuto della Nato. Ma troppe armi sono rimaste disperse fra le varie fazioni degli insorti e ancora oggi sono usate in conflitti tribali e altre aggressive discordie che il fragile governo non riesce a risolvere.

L’elenco degli esempi potrebbe continuare. Ma il quadro sarebbe falsato se si trascurasse il fatto che ci sono inaspettati miglioramenti. Per esempio sembra che in Birmania, benché sia ancora al potere una dittatura militare, si stia verificando una pacifica transizione alla democrazia. Se non ci saranno cambiamenti imprevisti, la storica oppositrice Aun San Suu Kyi parteciperà alle elezioni politiche del 2015 – con una forte probabilità di vincerle.

Tramontata la bislacca idea di imporre la democrazia, in giro per il mondo, con la forza delle armi, rimane il fatto che è più estesa oggi di quanto sia mai stata e ha buone probabilità di continuare a diffondersi.

Nel nord del Pakistan si annidano, notoriamente, truci e aggressive cricche talebane. Nonché rifugi di terroristi nascosti e protetti da reti di omertà (come quello in cui, nel 2011, è stato trovato e ucciso Osama bin Laden). Ma non tutto il paese ne è infestato.

Ha suscitato commozione e sgomento un drammatico fatto avvenuto il 6 gennaio 2014. Cito la cronaca pubblicata da la Repubblica. «Aitzaz Hasan Bangash aveva 14 anni. È morto nella piccola città sciita di Ibrahimzai, vicino a Islamabad, immolandosi per fermare un attentatore suicida che voleva fare una strage nella sua scuola. Il ragazzino era rimasto fuori dalla scuola, insieme a due amici, perché era arrivato tardi. Al gruppetto si è avvicinato un ventenne, che ha spiegato di voler chiedere l’ammissione alla scuola. I tre ragazzi si sono accorti che lo sconosciuto nascondeva un ordigno. Due di loro sono fuggiti, rifugiandosi nella scuola. Aitzaz si è lanciato contro l’attentatore per fermarlo e, nell’agguantarlo, ha innescato l’esplosione. In quel momento all’interno dell’edificio scolastico c’erano circa duemila alunni».

Naturalmente Aitzaz Hasan Bangash è considerato un eroe. Non aveva alcuna intenzione di suicidio. Voleva solo bloccare l’attentatore. Forse possiamo sperare che il suo sacrificio renda i pakistani meno indulgenti con i terroristi?

Quelle che un po’ azzardatamente erano state definite “primavere arabe” sembravano tramontate in una desolante palude di oscurantismo. Ma da eccessive illusioni si è passati a un esagerato sconforto. È difficile capire se, come e dove qualcosa si stia evolvendo, ma la situazione non è inerte.

Per esempio in Tunisia (dove il movimento è cominciato nel 2011) l’islam rimane religione di stato, ma recentemente l’assemblea costituzionale ha deliberato che la repubblica è governata dalla legge civile, non dalla sharia. Ha anche stabilito la parità di diritti fra uomini e donne.,Rimangono nel paese forti contrasti di opinione, che talvolta si traducono in violenza, compresi omicidi. Insomma la situazione è turbolenta e conflittuale, ma è diversa da come era pochi anni fa.

È difficile capire quanto il desiderio di libertà e giustizia stia aprendo nuovi orizzonti culturali anche negli altri paesi arabi. E così possa portare a un’evoluzione politica e sociale. Ci sono, in alcuni paesi, sintomi di apertura culturale. Timidi e limitati, ma non irrilevanti. Non possiamo illuderci che il cambiamento sia omogeneo, né veloce. Ma sarebbe sbagliato pensare che sia impossibile. Si tratterà di vedere che cosa accadrà – e quando.

Uno dei problemi è la scarsità di informazione e di dialogo con il resto del mondo. Questo grafico si trova in una delle mie verifiche sulla diffusione dell’internet.

Host internet per 1000 abitanti in 13 paesi arabi

I paesi arabi non compresi in questo grafico hanno meno di mille host internet

(in confronto, per esempio, a 26 milioni in Italia)Solo negli Emirati Arabi la densità supera (di poco) la media mondiale.

In “cifra assoluta” al primo posto c’è l’Arabia Saudita,

con 480.000 host (meno di quanti ne ha la Moldavia).

La media nei paesi arabi è 5 host per mille abitanti (in Europa è 287).

È preoccupante anche il fatto che in quasi tutti

i paesi arabi la crescita, finora, è lenta.

È difficile capire che cosa stia succedendo in Turchia. Un paese importante per molte ragioni. La sua posizione geografica, il suo ruolo politico e militare, la sua lunga e complessa storia, il suo ruolo come “intermediario” fra l’Europa e l’Asia, le diversità al suo interno che riflettono anche situazioni e conflitti al di là dei suoi confini.

Penso che sia stato un errore, da parte dell’Unione Europea, continuare a rimandare il dialogo con la Turchia. Un negoziato prudente e intelligente potrebbe portare a intese (anche se non ancora a un’adesione) che favoriscano le parti della cultura turca (in particolare, ma non solo, a Istanbul) più vicine al nostro modo di pensare. Mentre un’arrogante ostilità ha l’effetto contrario.

In questo periodo la situazione è confusa. Siamo poco e male informati sui motivi di contrasto fra il potere attualmente al governo e le intenzioni, non omogenee, di chi vuole cambiare regime. E sembra che non siano molto chiari neppure all’interno del paese.

La Turchia è istituzionalmente un paese “secolare”, cioè non governato dalla religione. Come sancito da un “emendamento” costituzionale nel 1924 e poi rafforzato dall’ideologia di Kemal Ataturk (principio di “laicità” stabilito nel 1937). Novant’anni più tardi, le regole rimangono, ma l’influenza musulmana è invasiva. Basta attraversare un ponte sul Bosforo per constatare la differenza fra la parte europea e quella asiatica di Istanbul.

Dal 2000 c’è un contrasto di opinioni fra chi vuole mantenere la laicità e chi preferirebbe ritornare a una maggiore invadenza della religione non solo nelle scuole, ma anche nelle istituzioni. Il compromesso “moderato”, cioè “islamico ma non troppo”, del governo di Recep Tayyip Erdogan (al potere dal 2003) è attaccato dai due fronti contrapposti e anche da svariate altre opposizioni con intenzioni diverse. Inoltre, per rendere la vicenda ancora più intricata, ora è accusato di corruzione.

Non è chiaro se per capire la situazione bisognerà attendere l’esito delle elezioni, in data non ancora precisata nel 2014, oppure ci saranno ulteriori sviluppi delle attuali turbolenze e complicazioni.

Quanto alla violenza, hanno fatto il giro del mondo notizie e immagini delle aggressioni della polizia contro le manifestazioni nel maggio e giugno 2013 in piazza Taxsim a Istanbul (estese anche a parecchie altre città). Con sette morti e più di ottomila feriti.

In un quadro più generale, la pena di morte è stata abolita in Turchia nel 2004. Non ci sono state esecuzioni di carcerati dopo l’ottobre 1984. Ma ci sono civili uccisi in operazioni militari. Per esempio, nel dicembre 2012, 34 curdi (di cui 19 bambini) vittime di un disorganizzato bombardamento aereo al confine dell’Iraq. Le autorità curde denunciano parecchi episodi di questo genere, che l’esercito turco definisce “involontari”, ma c’è il sospetto che in alcuni casi le aggressioni e violenze, comprese uccisioni, fossero intenzionali. Sembra però che recenti intese fra il governo centrale e i curdi possano attenuare i conflitti.

Prima di concludere i ragionamenti sulla Turchia, vediamo la situazione per quanto riguarda l’internet. Con sette milioni di host, la Turchia è al quinto posto in Asia dopo Giappone, Cina, India e Corea del Sud. Se la collocassimo in Europa, sarebbe il nono paese dopo Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Russia, Olanda e Polonia.

Con 96 host per mille abitanti, la Turchia non è fra i paesi più avanzati. Ma ha superato la media mondiale (72) ed è in veloce crescita. Vediamo in un grafico la densità nei primi 18 paesi dell’Asia secondo questo criterio.

Host internet per 1000 abitanti in 18 paesi dell’Asia

Per migliore leggibilità del grafico le dimensioni di Giappone e Singapore sono ridotte del 30 %E, per curiosità, anche il hostcount in rapporto al reddito (PIL) nei primi tredici paesi, su cinquanta dell’Asia, secondo quest’altro metodo di analisi.

Host internet in rapporto al reddito in 13 paesi dell’Asia

Con le necessarie riserve sui valori numerici di questo confronto, il fatto è

che la Turchia ha già una posizione di notevole rilievo ed è in veloce crescita.Intanto, proprio in questi giorni, gli appassionati inventori di sigle ne propongono una nuova. Invece dei “BRIC” puntano l’attenzione sui “MINT”.

Proviamo a stare al gioco. Per “BRIC” si intende il dialogo in corso fra Brasile, Russia, India e Cina – diventato poi “BRICS” quando si è esteso al Sudafrica. Invece “MINT” vuol dire Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia.

Non è una “coincidenza casuale” che, quando ho analizzato i “BRICS” in base all’attività nell’internet, mi sia sembrato opportuno aggiungere il Messico. E non è un caso che fra i paesi su cui ora si vuol concentrare l’attenzione ci sia la Turchia.

Una differenza sta nel fatto che i “BRIC”, dal 2009, stanno tentando di organizzare un dialogo fra loro per allearsi nello sviluppo (senza, finora, esiti significativi). Invece non risulta che ci sia alcun progetto di alleanza fra i “MINT”. Si tratta solo di quattro paesi, molto diversi, che secondo alcuni analisti meritano particolare attenzione. Si tratterà di vedere se e come saranno protagonisti o se, comunque, lo studio della loro evoluzione servirà a capire meglio ciò che sta accadendo in un complesso quadro mondiale.

Forse un giorno proverò a vedere che cosa si può imparare dai “BRICS” e dai “MINT” in fatto di declino (o non) della violenza. Nel frattempo è più probabile che possa pubblicare una verifica dei “MINT” (come ho già fatto per i “BRICS”) in base all’uso dell’internet.

Intanto vediamo alcuni dati, che rivelano situazioni molto diverse.

Questa è una breve sintesi per i “BRICS”

Numero di host

giugno 2013Per 1000

abitantiBrasile 33.691.951 175,1 Cina 19.976.554 15,0 India 19.000.000 15,7 Russia 15.430.799 105,0 Sudafrica 4.834.779 95,6

E questa per i “MINT”

Numero di host

giugno 2013Per 1000

abitantiMessico 17.658,991 153,8 Turchia 7.146.979 95,6 Indonesia 1.881.475 7,8 Nigeria 2.498 0,02

Ricordiamo che la media mondiale di host per mille abitanti è 72.

Nell’Unione Europea è 400.

Che il dato di densità sia uguale per la Turchia e il Sudafrica

è una momentanea coincidenza – vedremo come si evolverà.

Le differenze sono enormi – anche in base tutti gli altri criteri di analisi.

Per quanto riguarda la libertà di stampa, la Turchia è al 154esimo posto nel World Press Freedom Index 2013. Con un indice 46,56 (i numeri più alti sono i più negativi) e in aumento in questo periodo. (In Europa è 17,5 e in Italia 26,11). Si tratterà di vedere se, anche in vista delle prossime elezioni, prevarrà la libertà di opinione e comunicazione o si aggraveranno i tentativi di frenarla.

Mentre sto per mettere online questo primo supplemento, si annuncia la prossima pubblicazione di un nuovo rapporto di Freedom House sulla libertà nel mondo. Vedremo se, quando e come ne potrà derivare una “terza puntata” dei miei ragionamenti sul declino della violenza. Comunque mi interesserà, anche quando non scrivo, continuare a imparare su questo argomento.

* * *

Intanto continua a diminuire la mia sopportazione per il degrado della cosiddetta informazione. Non so quanto sia la mia pazienza a essersi esaurita, o la loro balordaggine a crescere, ma è sempre meno tollerabile essere inondati di chiacchiere sulle irrilevanti “esternazioni” di questo o quel personaggio, su occulti compromessi e trattative di cui non si conosce l’esito, sulle svariate ipotesi smentite il giorno dopo, sulle “urgenze” rimandate all’infinito, su ogni sorta di intrighi, polemiche, deliri e schiamazzi, sulle infinite elucubrazioni dell’ipotetico, del banale, dell’inesistente e dell’incomprensibile.

Viene voglia di chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie, ritirarsi in un guscio immaginario e non badare a che cosa stia davvero succedendo in qualche remota parte del mondo o nelle nostre immediate vicinanze.

Molti, anche senza rendersene conto, lo stanno facendo. E questo serve solo ad aumentare il malessere e il disagio. Per quanto mi riguarda, non ho alcuna intenzione di arrendermi. Ma trovare i percorsi utili nella confusa abbondanza dei sistemi di comunicazione sta diventando sempre più faticoso.

* * *

Intanto c’è un pensiero molto semplice, sostanzialmente ovvio, di cui occorre tener conto nei ragionamenti sul declino della violenza. Pace non vuol dire connivenza. Civiltà non vuol dire consenso obbligatorio. Solidarietà non vuol dire obbedienza. Empatia non vuol dire essere sempre d’accordo su tutto.

È vero il contrario. C’è meno violenza quando si dà respiro al dissenso. Anni di sacrificio e sopportazione passiva sono come una pentola a pressione con il coperchio sigillato. Quando esplodono, gli effetti sono devastanti.

Le differenze di opinione non sono un problema, sono una risorsa. L’abilità sta nel viverle e gestirle, con tutta l’opportuna vivacità, senza guastare l’affetto, il rispetto reciproco, la voglia di ascoltare e di capire.

C’è, e ci deve essere, un limite alla cortesia e alla benevolenza. Ci sono situazioni in cui occorre esprimersi e agire con severa durezza. L’arte civile sta nel saperlo fare chiaramente, ma senza inutile violenza, neppure verbale.

Talvolta può bastare un’occhiata, un gesto, un eloquente silenzio o un cenno di tagliente ironia. Ma accade che sia necessario essere più espliciti.

Comunque, mettere a freno un villano, un imbecille, un aggressivo o un prepotente è un modo per assecondare il declino della violenza.